Posts Tagged ‘未审监禁’

《狮爪逃生——新加坡政治流亡者思辨集》序

张素兰,刘月玲 2012年5月

流亡不是一种选择,

而是超乎法理之外的迫害

发疯的情治机关

凶残、放纵的怒火

《流亡》,陈仁贵*

这集子中叙述的事,可能把我们经由经济增长造就出来的美好假象撕裂,让我们当中的一些人,不得不正视这假象后面的丑恶现实;特别是那些对新加坡1970年代与1980年代政治氛围毫无概念的人。至于对我们当中那些经历过上述两个十年的人,它则会勾起我们的回忆,脑海中浮现曾经“遭遇”内部安全局“修理”的亲友们的身影。我们,作为负责任的公民,是否质疑过政府对那些被拘留者所作的指控?我们曾否为了帮助那些被捕或逃亡的人,做过任何事情?难道因为国家显得那么强大有力,媒体显得那么言之有理,我们就屈服,听任无法自卫的个人,遭受这种铺天盖地的攻击?也或许我们只是感到无助,为了自我保护,我们只好选择置身度外?

这集子中叙述的事,可能把我们经由经济增长造就出来的美好假象撕裂,让我们当中的一些人,不得不正视这假象后面的丑恶现实;特别是那些对新加坡1970年代与1980年代政治氛围毫无概念的人。至于对我们当中那些经历过上述两个十年的人,它则会勾起我们的回忆,脑海中浮现曾经“遭遇”内部安全局“修理”的亲友们的身影。我们,作为负责任的公民,是否质疑过政府对那些被拘留者所作的指控?我们曾否为了帮助那些被捕或逃亡的人,做过任何事情?难道因为国家显得那么强大有力,媒体显得那么言之有理,我们就屈服,听任无法自卫的个人,遭受这种铺天盖地的攻击?也或许我们只是感到无助,为了自我保护,我们只好选择置身度外?

人民行动党自1959年上台执政以来,即毫不手软地使用内部安全法令,这是众所周知的。一波又一波的逮捕与未经审讯的扣留,使新加坡失去了一批有天分有献身精神的理想主义者;要不是内安法截去了这些人有用生命的大部分,他们本来可以为我们国家的进步作出更大贡献。在1963年2月2日臭名昭著的“冷藏行动”,超过一百二十名社会主义阵线、工会、学生领袖被逮捕并投入监牢。在整个1960年代,持续推进的清洗行动,把所有形式的反对力量,以及中英文大学的学生运动扫除一空。

国家倡议的“去政治化”运动既深且广,以至进入1970年代初期,新加坡成了个只有行政管理的国度,政治活动陷入了低潮。何元泰说:“……南大学生会已无往日学运的活跃景象。南大学生会在六十年代中之前,曾踊跃参与捍卫华文教育、反对殖民主义运动,曾经针对有关建国的政治远景的课题进行过激烈辩论。”

尽管1970年代的新加坡是那么政治活动稀缺,表面显得那么平静,邱甲祥留意到副总理张志贤这样的陈述:

2011年10月中,副总理兼内政部长披露,单只1970年代就有超过八百名这类被逮捕的人,最后正式发出的拘留令有两百三十五份。数十年下来,为数应有数千。

这些被逮捕的究竟是些什么人,他们到底又是为了什么被逮捕? 阅读更多 »

余音未了——“第55条”

林清如(怡和世纪总编辑) 2018-6-30

怡和世纪季刊 第35期 2018年4月

人权观察组织亚洲区主任布莱德•亚当斯指出,“不经审判的拘押是一种极端措施,在国际法上很难站得住脚。除非有特殊情况,比如政府能证明相关人员造成直接威胁且没有其他措施足以应对,但仍须由法院或其他独立法庭进行即时和定期审查,才能避免任意拘押。”

1963年安乐岛暴动后,镇压暴动队押送岛上的拘留犯。 (Courtesy of Singapore National Archives.)

什么是《刑事法(临时条款)法令》“第55条”?它指的是不经审判的刑事拘留权力,部长有权不经审判拘留被认为可能危害我国公共安全或社会治安的人士。这个每五年更新一次的法令,本来明年10月20日才到期,政府去年底提出修正案,扩大法令涵盖的犯罪活动,同时提前审议把法令有效期再延长五年。总部设于纽约的人权观察组织(Human Rights Watch)于今年1月31日致函给新加坡国会议员,吁请他们否决修正案,让这个被他们认为是违反人权的法令在明年到期时自动失效。

内政兼律政部长尚穆根向国会说明保留这项法令的重要性,它主要是用来对付私会党、瓦解犯罪集团使毒品情况受控制、对付非法放贷活动和拘禁犯罪集团成员,确保证人和他们家人安全。部长强调,“新条列只不过是反映现有的做法,并不剥夺司法审查权。”2月7日国会一连三读,顺利通过了修正案。

《联合早报》言论组主任叶鹏飞为文指出,“本次国会对该法令的辩论只是这场探索之旅的中途而非终站。既有的社会条件决定了当下最大的共识是延续‘第55条’,因为这符合多数人对公共利益的认知。但这不会也不应当是最终的结论,随着社会条件的不断变化演进,新一轮的辩论应该也必须到来。”(《仁智互见“第55条”》(《早报星期天》25-02-2018“想法”版))。笔者绝对认同叶文的观点。

“第55条”与本地政治的深层次纠结

在新加坡,不经审判的拘留权力(Detention Without Trial)起源于70年前英国殖民政府为了延续其统治而颁布的《紧急法令》。在该法令下,马来亚共产党被宣布为非法组织后上山展开武装斗争,法令授予警方逮捕并无限期拘禁被认为是共产党的人或嫌疑人士。《紧急法令》原须每年更新,1955年福利工潮过后,殖民政府颁布永久性的《公安法令》,引进《紧急法令》里不经审判而拘留的条款,成为对付反对殖民主义左翼人士的主要武器。当时正值人民行动党欲借助左翼势力崛起,党领袖李光耀批评法令不民主,并且三番几次在立法议院里严词抨击:

我们要么相信,要么不相信民主,要是相信的话,我们必须毫无减损地断然地说,除了依据现行的法律,决不允许任何一个民主程序受到制约。你要是相信民主,你必须毫无条件地相信它。①

要是在没有提供任何罪证的情形下,把一个人逮捕与拘留不算极权,那我们对法西斯政权里的一切职责,该做如何解析?要是我们要做为一个民主国家而生存,原则上我们就必须给予我们的敌人,得到我们想要的同样的宪法权利,不论我们是多么地不同意他们的看法。②

镇压会积久成习。听说就像做爱一样,第二次总是容易些。第一次你会有良心责备、犯罪感,一旦不断重复,你就会变得毫无忌惮的去做。③

《刑事法(临时条款)法令》的最初版于1955年颁布,原来不具不经审判而拘留的权力,法令旨在为那些通过陆路或水路提供物资品给柔佛海峡对岸共产党游击分子者定罪。后来本地私会党活动猖獗,不同派别之间的血腥格斗与日俱增;殖民政府于1958年提出修正案,把不经审判的刑事拘留权力引进该法令(俗称“第55条”),目标瞄准私会党活动。政务部长在提出修正案时强调,正常的司法程序已经不足以应付局势,必须辅以行政权力。他强调法令属于暂时性措施,一旦情况好转,将予废除。④

有异于他在1955年高声反对《公安法令》那样,李光耀在1958年全力支持把不经审判的拘留权力带进《刑事法(临时条款)法令》。1959年上台后,行动党政府进一步把法令有效期延长5年,然后引用《公安法令》与“第55条”左右开弓,确保行动党政府在政治上的持续稳定。由英、新、马三方组成的内部治安委员会继续行使《公安法令》的职权以钳制左翼势力,而对于三番五次在选举期间介入政党活动(特别是干扰行动党基层)的私会党分子,新政府引用“第55条”大举扫荡,并把他们送到安乐岛的集中营去。 阅读更多 »

新加坡地铁上“无声抗议” 蒙眼翻书寻求30年前的正义

ETNEWS新闻云 2017-6-6

http://www.ettoday.net/news/20170606/939037.htm

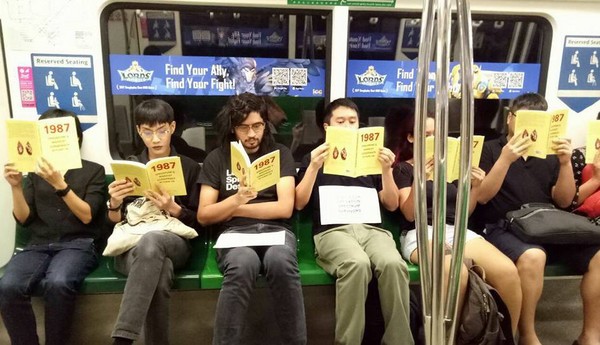

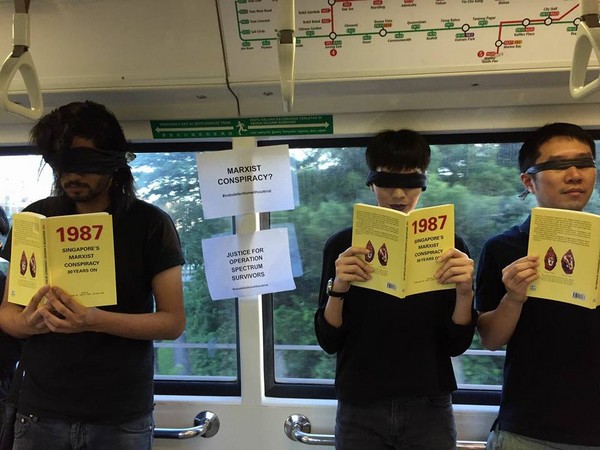

新加坡的捷运上出现无声抗议的人士。(图/翻摄自Kristen Han脸书)

新加坡近日出现一项抗议活动,7名男女从上星期六(3日)开始,在地铁上手拿刚出版的《1987年:新加坡马克思主义阴谋30年后》(1987: Singapore’s Marxist Conspiracy 30 Years On) ,将书本翻开作势阅读,有些人甚至把眼睛蒙起来,进行无声的抗议。社会运动人士范国瀚 (Jolovan Wham) 在脸书上传许多照片,其中可见许多抗议人士在地铁车厢内并排坐著或站立。

这群人针对30年前的“光谱行动”(Operation Spectrum) 进行抗议,当时有22人被怀疑涉及马克思主义阴谋、企图推翻政府,他们未经审判就遭到逮捕,有些人甚至被关了3年。根据殖民时代的“国内安全法”(Internal Security Act),当时政府认为那群人预谋颠覆新加坡的社会和政治制度、建立共产主义国家,若不加以控制,则会造成国家混乱。

这些社运人士要向当局寻求正义,范国瀚表示,“政府从来没有证明当年那群人确实涉及任何阴谋,我们呼吁政府说清楚讲明白。”新加坡官方目前还未对此发表任何说明。根据《路透社》报导,新加坡法律规定,集会游行只能在特定区域进行,警方已经在周一对这起抗议事件展开调查。曾经在1987年被关押4周的Tan Tee Seng表示,“我不愿让自己的孩子住在一个政府能不审判就关押人民的地方。”

这些社运人士要寻求正义,呼吁政府对30年前的事件交代清楚。(图/翻摄自Jolovan Wham脸书)

新闻自由在风中飘扬——再见赛扎哈里(1928 – 2016)

当今大马/苏颖欣(中文版助理编辑) 2016-4-13

https://www.malaysiakini.com/columns/337707

赛扎哈里 (Said Zahari) 昨午逝世的消息传来,悲伤四溢。再一个月就是他的88岁生日,或许将和去年一样,一批老战友和敬仰他的年轻人,会齐聚一堂为他祝寿。然而,昨天,大家则聚集在穆斯林墓园送他最后一程。

我从未见过赛扎哈里本人,但却总觉得和这位长辈相识。或许是通过他的狱中诗,那首《Born Unfree》(1963)中被关押的父亲,在狱中初获孩子出世的消息;还是那首铿锵有力的《Revolution》(1963),昭告自己必将无畏无惧抵抗暴政的决心;又或者,是他回忆录的平铺直叙,尽管是书写被单独囚禁的漫漫长夜。

乌斯曼阿旺 (Usman Awang) 说,自己在赛扎哈里被羁押之前,从不知道他也写诗。他们曾在《马来前锋报》共事,乌斯曼在文学文化版,赛扎哈里则负责新闻版。或许,让我觉得和赛扎哈里亲近的契机,也可能是自己从文学研究转为从事新闻工作,想要打破文学和时事的不成文藩篱。

1928年出生于新加坡的赛扎哈里,在1951年加入独立前的《马来前锋报》编辑部,当时的主笔仍是创刊主编尤索夫伊萨 (Yusok Ishak) ,后来的新加坡首任总统。当年的《马来前锋报》和今天的《马来西亚前锋报》当然不可同日而语。

马来民族主义思潮

《前锋报》30年代末创刊时正逢马来民族主义思潮涌动之时,二战后马来人反对英殖民者的“马来亚联邦”计划,促成巫统的成立,而《前锋报》此时正是一份大力提倡反殖,宣扬民族自治的独立报章。50年代在编辑沙末伊斯迈 (A Samad Ismail) 的主导下,《前锋报》聚集不少出色文人,尤其是一众50年代作家行列 (ASAS 50)的知识分子们。

《前锋报》30年代末创刊时正逢马来民族主义思潮涌动之时,二战后马来人反对英殖民者的“马来亚联邦”计划,促成巫统的成立,而《前锋报》此时正是一份大力提倡反殖,宣扬民族自治的独立报章。50年代在编辑沙末伊斯迈 (A Samad Ismail) 的主导下,《前锋报》聚集不少出色文人,尤其是一众50年代作家行列 (ASAS 50)的知识分子们。

ASAS 50(和许多马来左翼)版本的马来民族主义,和巫统版本的马来民族主义,在本质上有巨大的落差,但是在当时或许仍未被深觉。赛扎哈里在其回忆录提及,自己当时曾怀疑,为什么翁嘉化的巫统高喊“Hidup Melayu”(马来人万岁),而他自己则倾向马来国民党 (PKMM) 、青年醒觉团 (API) 和妇女醒觉团 (AWAS) 提出的“Merdeka”(独立/自由)。

当然,巫统后来也高喊默迪卡,显然是以英国殖民者更能接受的温和方式。独立后,巫统骑劫了原本更激进、更具世界观的马来民族主义论述,舆论被转向捍卫马来人特权,而非在阶级上捍卫人民主权。这时,以东姑为首的巫统菁英,更试图干预已搬迁至吉隆坡的《前锋报》总部的编采自由,要其全力支持执政党。

赛扎哈里这时已升任主编(沙末伊斯迈被“流放”到印尼当通讯员)。1961年,他领导《前锋报》全体职员罢工抗议巫统干预,长达三个月,那年他才33岁。赛扎哈里尔后前往新加坡时,东姑抓紧机会,发出禁令把他挡在马来亚之外,《前锋报》的罢工活动也被驱散告终,自此巫统堂堂正正将之视为喉舌。 阅读更多 »

新加坡民主党向萧添寿致敬

新加坡民主党 2016-1-25

http://yoursdp.org/publ/chinese_language/41-1-0-1562

萧添寿

新加坡民主党为萧添寿先生的离世深感悲痛。

萧先生在新加坡的司法机关有着长达16年的辉煌事业。他最大的成就是在1969年至1971年担任副总检察长。

1986年他当选律师公会会长。在他带领下,律师公会朝向有异于以往的道路。律师公会审查并评论政府在未经任何具意义的国会辩论或商榷过程而通过的法律。特别是在1986年5月,萧先生以公会会长的身份发表声明,批评政府修改《报业与印刷法》(Newspaper and Printing Presses Act,简称NPPA)。在修正案下,凡被视为“参与新加坡内政”的外国刊物,不得在新加坡销售或分销。律师公会认为修正案显得“模棱两可”以及“多此一举”。公会的声明在海内外媒体之间广泛流传,在国内外引起热烈讨论。此外,律师公会也认为政府的运作应具问责性与透明度。

政府在反驳萧先生的批评时指责他利用律师公会作为政治工具。三个月后的8月份,政府通过《律师专业(修正)法案》以及其他法案,限制律师公会针对立法事务发表任何评论,除非是政府要求。

1987年5月21日,22人在内部安全法下,因涉嫌参与所谓的“马克思主义阴谋”被拘捕。萧先生成了其中几名拘留者的代表律师。

1988年,萧先生到监牢访问他的当事人时也被拘捕。他随后在同年大选之前,未经审讯被拘留了长达72天。 阅读更多 »

1987: 阴谋反追溯

Jason Soo Teck Chong 译者:新国志 2015-10-30

http://1987untracing.wix.com/1987untracing

引言

1987年,新加坡内部安全局在代号“光谱行动”的保安行动中逮捕了22人。他们被指参与马克思主义阴谋“意图推翻政府,建立共产主义国家”,许多被拘留者在讯问时遭到酷刑,大多数人被迫做出公开招供。

截至今日,新加坡政府仍坚持有所谓的马克思主义阴谋,并辨称未曾发生过酷刑或强迫招供的事。除了公开招供——其可靠性可说是仍值得怀疑——从未有任何有关阴谋的证据。政府反而在没有公开审判的情况下,指控被拘留者是颠覆分子,并把“蛀蚁”和“癌细胞”等嘲弄的字眼加诸他们身上,最后,还把他们同被定罪的“罪犯、反社会分子、非礼儿童犯、强奸犯、共产主义者或共产主义同类者”毫无差别地归为一类。(新加坡国会报告,1987年7月29日)。

虽然现在有些网上访谈和几本书,提供了一些前被拘留者对事件的简短叙述,但大多不知情的公众,对整个事件仍然所知无几,或更糟的,是有所误解。因此,这部纪录片的目的,是要从现在的角度回头探究光谱行动,让前被拘留者通过他们在1987年被诬蔑时使用的同样视听媒介,告诉大家故事的另一面。 阅读更多 »

历史真相只有一个

刘汉良 2015-10-16

http://www.guangming.com.my/node/270756

本届诺贝尔奖6奖项的得主已全部揭晓,历年来皆备受瞩目的和平奖爆冷地颁给突尼西亚全国对话大会,而原被看好的德国女总理默克尔和教宗方济各双双大热倒灶,所以据知是第一次获提名的新加坡前政治犯谢太宝也告落选,则并非意外。

不论基于何种因素,年届74岁高龄的谢太宝这回无缘获颁诺贝尔和平奖,新加坡总理李显龙算是避过处于尴尬的政治窘境,尤其是他甫于上月领导人民行动党再度赢得全国大选,继续执政,而这个岛国曾在两个月前大事庆祝独立金禧。

即便如此,谢太宝这个看来已被新加坡人和大马人包括两国的朝野从政者所遗忘,年轻一代可能不曾听过的名字,终于经过几十年后又一次有机会在媒体曝光。

在这之前,谢太宝因荣获大马的2011年度《林连玉精神奖》,而曾罕见地公开亮相。

扣留23年获释软禁9年

因被指控涉及反政府的亲共活动,身为新加坡国会议员(社阵)的谢太宝在李光耀掌权期间,不幸于1966年在内部安全法令下被逮捕,未经审讯地扣留长达23年,他于1989年获释却续受软禁9年(包括限制住址、就业权、旅行权和行使政治权)后才恢复自由,使他成为新加坡乃至世界在上世纪那个年代被囚禁最久的政治犯。

由此观之,谢太宝之被提名角逐诺贝尔和平奖极具象征性意义,旨在向数以千计因坚持政治理念,不放弃政治信仰,而在李光耀统治新加坡长达31年期间惨遭政治逼害,或被关押,坐穿牢底,或被通缉,流亡国外的志士和烈士致予崇高的敬意,即使不少人已辞世,他们将永远活在人们的心中。 阅读更多 »

谢太宝与诺贝尔和平奖

何启良 2015-10-5

http://www.orientaldaily.com.my/columns/pl20151431

更准确的说,谢太宝拥有更多的是一种人权被压制、自由心灵被践踏、思想文化被禁锢、政治良心犯被迫害的象征意义。他被提名诺贝尔和平奖,与其说是对谢太宝一生功绩的高度表扬,不如说是对白色恐怖和极权主义的无情鞭挞。

2015年新加坡大选裕廊选举行动党候选人大胜,这个选区的上一代人在1963年大选多数票是投给了一位叫谢太宝的人。当年谢太宝23岁,是社会阵线候选人,三年后1965年被李光耀逮捕入狱,身陷囹圄32年。1998年始获自由身。入狱一青年,归来鬓已星星。论刑期,世界上他排名第二,仅次于曼德拉。若论失去自由期,则是世界第一。

2015年新加坡大选裕廊选举行动党候选人大胜,这个选区的上一代人在1963年大选多数票是投给了一位叫谢太宝的人。当年谢太宝23岁,是社会阵线候选人,三年后1965年被李光耀逮捕入狱,身陷囹圄32年。1998年始获自由身。入狱一青年,归来鬓已星星。论刑期,世界上他排名第二,仅次于曼德拉。若论失去自由期,则是世界第一。

煎熬的囚犯生活

20年来,新加坡政府与拥护者不无自耀自夸企望新加坡能够在“不久的未来”出现一位诺贝尔奖得主。此次谢太宝被异议分子提名和平奖,是在强人李光耀去世后的7个月,不无揶揄。若真得获奖就更戏剧性了。

李光耀去世后出现的余澎杉(16岁)事件,如今又来一个74岁的谢太宝被提名诺贝尔和平奖,对当权者来说,一少一老都是反动的。强人的政敌都比他早逝,如李绍祖、林清祥、惹耶勒南、马绍尔、林福寿等,唯谢太宝较年轻,在煎熬的囚犯生活也竟然活得比养尊处优者还长,也真是历史的讽刺了。

若以刑期之长短论“资格”,翁山淑枝(17年)、曼德拉(27年)、刘晓波(11年),谢太宝的资历无可质疑。然诺贝尔和平奖显然不是以此范畴为唯一获奖标准。事实上,在其它国家超过20年的政治良心犯不少,在以色列监牢里就有许多被指认为是“恐怖分子”但是国际组织却认为是政治犯的巴勒斯坦受害者。

诺贝尔和平奖是一个政治奖项,有太多的复杂国际关系考量。撇开这一点不说,上述三人(都曾获诺贝尔和平奖)无论言论、实践、影响都极为深远。那么谢太宝这各方面的成就如何?却是值得讨论的课题。 阅读更多 »