Posts Tagged ‘华侨协会’

新加坡民间向日索赔的坎坷路

林恩和(怡和世纪副主编) 2022-2-16

怡和世纪 第46期 2022年2月

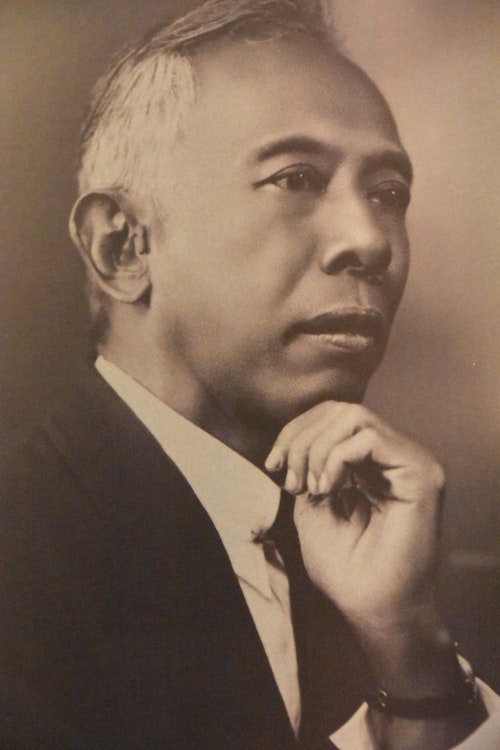

图片来源:新加坡档案馆

在新加坡市中心勿拉士巴沙路和美芝路交界处,静静地矗立着四根洁白的擎天柱,平时也不怎么能够引起大家的注意。这四根简约设计风格看起来不那么起眼的柱子,正式名称是“日本占领时期死难人民纪念碑”,对新加坡各族人民,特别是新加坡华人来说,却显得意义非凡。这座纪念碑基石的下面,埋着成千上百被日军屠杀的平民百姓的遗骸,四根嵌入蒙难冤魂血海深仇的擎天柱,默默地对着长空,诉说着日军的血腥暴行。

这座纪念碑是在1967年1月建成,2月15日举行落成揭幕典礼,距离日本在1945年战败投降,足足过了21年。纵观世界其他国家和地区,在第二次世界大战后,纷纷建立纪念碑,纪念他们的卫国英雄和蒙难人民。为什么一座对新加坡人民具有重要历史意义的纪念碑,却要拖延二十多年后才能落实建成?这当中有没有隐藏一些不为人知的原因?让我们一起来揭开历史的面纱,回顾这段筹建纪念碑,以及跟它密切相关的新加坡民间向日索赔血债的坎坷历程。

日本侵略军的两大罪状

新加坡民间向日本索赔血债的行动,肇始于1945年9月日本投降后。准确地说所谓“新加坡民间索赔”,是新加坡华人组织的行动。原因是日本侵略军一占领新加坡,立即展开针对华人的“肃清行动”。所谓“肃清行动”是日本的说法,其实就是赤裸裸的大屠杀暴行,针对的是参与抗日活动,支持抵制日货和参加筹赈会的人士,以及共产党员和抗日义勇军成员。在长达三天的“肃清行动”中,惨遭日军杀害的华人数以万计。这是日军对华人犯下的滥杀无辜反人类的罪行。

其二是胁迫林文庆带头成立“华侨协会”,透过它强迫华商集资缴纳5千万马币的“奉纳金”。所谓“奉纳金”,其实是“赎命金”,这项苛政,对处于水深火热的华人,无疑是雪上加霜,极大影响人民的生计,严重危害华人的生存权,这是日军对华人犯下强取豪夺的罪行。了解到华人在日占时期的惨绝人寰的遭遇,就不会奇怪新加坡民间向日索赔的行动,为什么只是由华人来发动。

奉纳金支票

追讨血债的起步

1945年日军投降后不久,陈嘉庚就在他避居的爪哇,发布南侨筹赈总会通告第一号,内文称:“南洋各属不幸沧陷敌寇三年余,生命财产损失惨重,尤以马来亚新加坡为甚。……至于侨胞惨被敌寇酷刑虐杀,迫取金钻,掠劫货物,应当严惩报复,及请追回,或求赔偿。各处侨领宜速组调查委员会,呈请中外政府,务期达到目的,此为战后侨胞首要之任务也。”这个通告,可视为新加坡华人组织吹响向日索赔的第一声号角。

陈嘉庚一回到新加坡,就立刻成立南侨筹赈总会调查委员会,并在1945年10月19日假中华总商会举行第一次会议。会后发布南侨筹赈总会通告第二号,呼吁发动大规模调查日占时期,华人人命和财产的总损失。

1946年1月,南侨筹赈总会调查委员会调查报告出炉,向委员会登记有名有姓的蒙难人数大约是5千人,向政府咨询局登记的蒙难人数有三千多人,两者对照,去掉重复最后核实的蒙难人数是7千人;有向委员会报告的财产损失合计叻币67,618,200.00元。陈嘉庚提议在武吉知马八英里处,“建一堂皇的永久纪念碑,既可追悼死者,又可警惕后世”。

拟议建立纪念碑的申请很快地被殖民地当局拒绝,给予的理由是:1)战时牺牲者,各族都有,不宜偏于一族;2)拟议建碑地点,原为日军建碑之处,不宜循其遗址。 阅读更多 »

共产党抗日,国民党亲日?

李莫愁 2020-3-5

近年来已经很少这样:独个儿读文章,竟情不自禁拍案叫绝起来。因为心中对晚晴园那班民国人物的后来行迹,犹如拼图少了几块,一直理不出一个头绪来。当年杨荣文突然对晚晴园有兴趣,搞了个孙中山南洋纪念馆,找来冯仲汉当馆长;此人不学无术,我就知道此事“政治”多于“文史”。新加坡有位专门研究林文庆的学者(名字不提也罢),一直要为林文庆在日据时期担任华侨协会主席除罪化,可是也说不出一个所以然来。咱们张志贤前副总理是张永福的曾侄孙(其弟张华丹之曾孙),所以他这个堂曾祖的故事只提到如何把晚晴园借给同盟会这一段,之后他赴南京追随汪精卫,担任南京政府的侨务委员会委员、驻越南特使。战后,被追究亲日行为,1948年获释回到新加坡,得不到同胞的谅解,不久移居香港,1957年在香港逝世,这段也鲜少有人提起。

所以当读到许剑虹的《二战时期新加坡华侨领袖支持的是哪一个国民党?》怎不写个大大的服字呢?对于中国近代史,我们受影响最深/奉为圭臬的应该是中共的叙事角度和框架,大抵觉得汪精卫政权不值一哂。其实就思想哲学的层面来看,汪精卫(亲日)才是正统,蒋介石因宋美龄(亲美)不过是旁门左道。孙中山先生之所以要打倒满清帝制,受日本革命派的影响最深,同盟会就是在日本成立的,他的所有同志都是留日的。五四的作家也是留日居多,日本的黄种人革命(后来的大东亚共荣圈)要赶走帝国主义,孙逸仙以“大亚洲主义”唱和(李光耀后来的“亚洲价值观”!?)。 阅读更多 »

二战时期新加坡华侨领袖支持的是哪一个国民党?

许剑虹 2020-2-27

https://www.thenewslens.com/article/131828

新加坡作为拥有众多华人人口的东南亚国家,虽然其历史和国民党有千丝万缕的关系,但更确切而言,是和汪精卫政权关系较深,而非蒋中正领导的国民党。

Photo Credit:许剑虹

满洲国与汪精卫政权(中国大陆仍称为伪满洲国或汪伪政权),是两个对海峡两岸中国人而言既熟悉又陌生的历史名词。至今他们被大多数中国人,还有海外华人视为日本扶持的傀儡政权,在国际社会上也没有留下太多的正面评价。然而满洲国与汪精卫政权真的完全消失了吗?真的只是历史名词了吗?严格的意义上来看,只能够说他们确实是在中国消失或者是成为了历史名词。

由于日本在殖民时代培养的朝鲜精英,包括朴正熙、白善烨与丁一权都有在满洲国接受军事训练,或者带兵作战的经验,而且他们战后都成为了大韩民国国军的骨干,有人甚至还当上了国家最高领导人。从这个角度来看,称呼南韩为满洲国直系继承者,应该是不会有多少人怀疑才对。那么成立于1940年3月,志在与重庆蒋中正争夺国民政府“正统”地位的汪政权,是否又有传承者?

极力撇清自己“第三中国”身份,但是却同时与两岸维持友好关系的新加坡共和国,可能真的是汪精卫政权遗留在这个世界上的最后遗产。汪精卫不是已经在1944年病逝日本?继承汪精卫出任南京国民政府主席的陈公博,不是已经于日本投降后的1946年被政府下令枪决?掌握上海大权的周佛海,虽然因为与戴笠合作防共而获得特赦,却也是在1948年病逝狱中,不再有任何影响力。

汪精卫国民政府的三大首脑,都在1949年两岸分治以前离开人世,这个亲日政权理应在1945年就已经完全覆亡。又为什么说今天的新加坡共和国,能够称得上是汪精卫政权精神上的延续者?对此我们可以从两批人的角度切入,一是早年在南洋追随孙中山先生革命的同盟会元老,二是以李光耀为代表的新加坡共和国创立者与执政者。

党员证号003的同盟会元老

主张“亚洲价值”的张永福,因为反对中国共产党,又无法接受亲近英美的蒋中正,做出了加入汪精卫政权的决定。(Photo Credit:许剑虹)

位于诺维娜马里士他大人路12号(12 Tai Gin Rd),由新加坡国家文物局经营的“晚晴园”,即孙中山南洋纪念馆,是目前新加坡境内与两岸近代史连结最为紧密的观光景点。由于孙中山先生在1906年4月造访南洋的时候,曾经得到屋主张永福先生邀请入住“晚晴园”,并指挥了黄冈起义、镇南关起义以及河口起义等三场针对满清王朝的武装革命。

所以“晚晴园”在性质上不只是新加坡的国父纪念馆,而且还是货真价实的国父故居与同盟会新加坡分会所在地。海峡两岸政府都自视为孙中山的学生,所以历届中华人民共和国驻新加坡大使与台北驻新加坡代表刚上任,都要先到“晚晴园”拜码头。甚至1993年举办辜汪会谈时,两岸的谈判代表辜振甫与汪道涵也都曾经到此向国父致敬。

不过“晚晴园”的真正主角,其实并不是国父孙中山先生,而是屋主张永福(1872-1957)。张永福是新加坡出生的橡胶商人,于1905年从商人林亚相手中买下了这栋原名“明珍庐”的维多利亚式建筑,目的是让自己的母亲陈宝娘安享晚年,并将之重新命名为“晚晴园”。张永福原为体制内改革满清政府的“维新派”,但后来接受了孙中山感召成为“革命派”。

他不只把母亲的别墅让给了孙中山,还创办了《中兴日报》宣扬革命,并与汪精卫与胡汉民等孙中山左右手结成至交。直到1957年被英国殖民政府强制关闭以前,《中兴日报》都是旗帜鲜明的支持中国国民党。同盟会转型成国民党以后,张永福得到的党证号码是003号,意即历史上第三名国民党员,可见他在辛亥革命过程中的地位无可取代。 阅读更多 »

对话新加坡首位战地记者陈加昌:在日据时代,“汉奸”不是非黑即白的存在

许剑虹 2020-2-17

https://www.thenewslens.com/article/131360

无论是在中国大陆还是南洋,对于选择与日军合作的中国人和华侨,到底是否该被称为“汉奸”,陈加昌认为不应以非黑即白的角度评断,如今两岸仍对汪精卫采取全盘否定的态度,是一种不自信的表现。

除了台湾、大陆与港澳之外,新加坡与马来西亚应该是见证20世纪中国发展史最重要的两个国家。因为自19世纪以来,在这块被中国人称呼为“南洋”的马来半岛上,不只有大量的华人在经商,同时也是保皇派、维新派与革命派等不同中国政治势力活动的海外据点。无论是谈中国的过去、现在还是未来,星马华人的视角都是不能与不该被无视的。

现年88岁的陈加昌先生,是新加坡历史上第一位战地记者,先后服务于《中兴日报》、《中国报》与《泛亚通讯社》。从幼年时代开始,他亲身经历了日本统治的“昭南时代”,并在成为记者之后,于采访1955年万隆会议时聆听周恩来的发言,后来又投入越战的战地采访工作中结识了陈丽春、滕雪梅和施亚努亲王等南越及柬埔寨要人。

这些精采的采访经历,都被陈加昌先生写在《越南:我在现场》、《超越岛国思维:李光耀的建国路与两岸情》与《中柬风云60年》等作品中。早在新加坡建国前就投入新闻工作的他,是东南亚各国与两岸交流的活字典。虽然自李登辉上台以来,陈加昌就因为不认同其两岸理念没有再来到过台湾,但是他对两岸问题的关心却从来没有减少过。

于是笔者在《亚洲周刊》帮助下,取得陈加昌先生的电子邮件,并向他提出希望利用这次前往新加坡航展访问的机会,顺道拜访老前辈的要求。没想到陈加昌先生居然主动以电话与笔者取得联络,并爽快接受了我拜会他的需求,于是便有本篇文章的诞生。既然陈加昌是来自新加坡的华人,那关于他的故事还是要先从日据昭南的时代开始讲起。

“肃清”是种族屠杀吗?

关于新加坡在二战期间的历史,最令华人印象深刻的莫过于英军在1942年2月15日投降后,日军针对当地华侨发起的“肃清”行动。所谓“肃清”,是针对陈嘉庚等侨领在抗战初期向国民政府提供捐款,或者加入英国人成立的星华义勇军所发起的反制行动。凡是18岁到50岁的华人男性,只要被怀疑有抗日的行动或者思想,就可能遭到日本陆军第25军杀害。

究竟有多少青壮年男子在“肃清”中死亡?目前只知道是介于2000到5万人不等,没有一个精确的说法。但是新加坡共和国自1965年立国以来,就将“肃清”形容为一场扑杀了整个世代华人精英的种族灭绝。就连李光耀本人,也不忘在回忆录中提及自己差点于“肃清”中遭日军杀害的记忆。如同台湾的“二二八事件”一样,“肃清”是新加坡政府建构国家认同的重要历史篇章。

李光耀这么做的原因,一方面是要让刚建国的新加坡有足够的道德基础向日本索取经济援助,二来则是希望强化华人的忧患意识,进而巩固他们对人民行动党的支持。陈加昌坦言,占领新加坡并执行“肃清”大屠杀的日本陆军第25军手段确实是十分残酷,不过他并不赞同用种族灭绝或者种族屠杀来形容此一历史事件。 阅读更多 »

星马地区“大中华胶”——从辛亥革命到马共崛起

许剑虹 2020-2-2

https://www.storm.mg/article/2234009

华人在星马地区从事政治活动的历史,可以追溯到孙中山先生革命的年代,但他们的早期活动还是以推翻满清或北洋政府为宗旨,并没有挑战英国对马来半岛的统治。

这几年在网路上出现一个奇特的现象,就是部份马来西亚华人网友“爱中国”爱到一种狂热的程度,甚至于直接把中国当成“祖国”看待的情形。新加坡华人的“中国情结”相对没那么严重,但根据国内媒体报导还是有不少所谓的“韩粉”存在。显见星马地区许多华人把中国当“祖国”的情感是客观存在的,差别只是在于这个“中国”是中华人民共和国还是中华民国而已。

为何星马地区会有如此之多的“大中华胶”存在?甚至多到新加坡总理李显龙都要在演说中,公开呼吁新加坡华人认知自己是“新加坡人”,不是“中国人”呢?其实最大的关键,还是在于马来西亚与新加坡华人在60年代以前确实是中国人。而且自1941年太平洋战争爆发以来,马来半岛华人的生活空间就不断遭受印度人与马来人的压缩,从而促使星马华人型成了一种有别于海峡两岸的特殊“中国认同”。

尤其是在马来人具有种族优势的马来西亚联邦,华人更因为遭到毫无保留的歧视,且自身数量又明显处于劣势,更容易产生对“中国”的认同。“大中华胶”的思想究竟从何而来?是“中国崛起”或者“中华民族伟大复兴”以后才出现的现象?还是有更早的渊源?其实从新加坡出现大量“韩粉”的现象来解答这个问题还真的是正确的,因为“大中华胶”的渊源确实是来自于中国国民党。

中国国民党的青天白日党旗,曾经是英国殖民当局严厉查禁的物品,在今天的新加坡国家博物馆还有一面在展览。(作者提供)

“大中华胶”的根源是国民党

虽然在两岸实力差距甚远的当下,已经没有多少马来西亚“大中华胶”认可台湾的中华民国政府,尤其是失去执政权的中国国民党,但是马来半岛“大中华胶”的渊源确实是来自于国民党。但是在讨论国民党如何把大中华思想传递到马来半岛以前,首先我们要先对马来西亚联邦与新加坡共和国的前身,即英属马来亚的历史有所了解。

与印度、越南还有菲律宾等其他欧美殖民地的情况不一样,20世纪初的英属马来亚在人口分布上复杂又多元,没有哪一个民族占绝对优势。或者说明白一点,是英国人担心马来人闹独立,所以从19世纪起开始将华人与印度人大量引入马来半岛。如果再加上欧洲人与当地人生下的欧亚混血儿(Eurasians),那英属马来亚的族群可就不是只有四个那么简单了。

靠着让马来人、印度人与华人三大族群不过半的布局,英国人确实稳住了对马来半岛的控制。虽然三方都有各自的民族运动在进行,但印度裔所为之奋斗的祖国是印度,信奉伊斯兰教义的马来人在英国人默许下保有政治特权,但主张与印度尼西亚合作驱逐欧洲人,建立一个大伊斯林国家的声音也始终存在。分而治之的统驭艺术与庞大的皇家海军,确保了大英帝国对东南亚的统治根基。

至于广大的华裔人口,则陷入“保皇派”、“维新派”与“革命派”的党派之争。然而“保皇派”要保的是清朝的皇帝,“维新派”是要推动清朝的现代化改革,“革命派”则是要“革”清朝的“命”。三方虽然互不相让,心系的确还是中华故国。直到1911年满清被推翻,“保皇派”与“维新派”相继走入历史,由“革命派”演变而来的国民党获得了星马华人压倒性的拥护。 阅读更多 »